■概要

いまから1,000年前の平安時代、11世紀初頭。

当時は摂関政治全盛期で、絶対権力者は「御堂関白」こと藤原道長。

しかし、その道長よりも藤原家の正統を継ぐと自任し、歯に衣着せずに正論を述べる「賢人」こと、藤原実資(さねすけ)がいました。

実資は生涯にわたりつけた日記『小右記』の著者としても知られますが、「小野宮第」に居住したことから「小野宮殿」と、また右大臣に就いてからは「小野宮右府」と称されました。(注1)

このたび、この「小野宮第」の跡地に顕彰する石碑と案内板を、㈱都市ガバナンス研究所が監修して設置しました。(注2)

その詳細な解説や、パースなどを、ここ「小野宮デジタル・ギャラリー」に展示します。

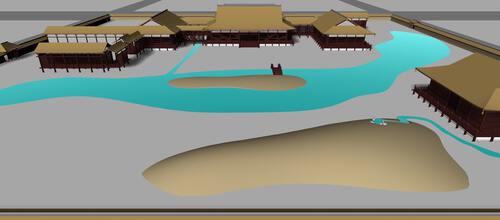

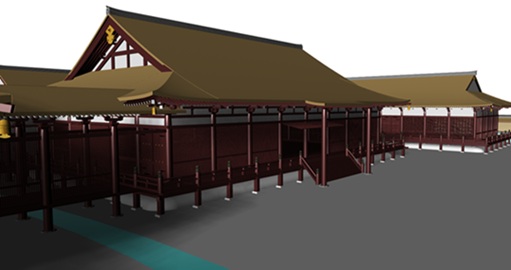

【「小野宮第」推定再現パース】

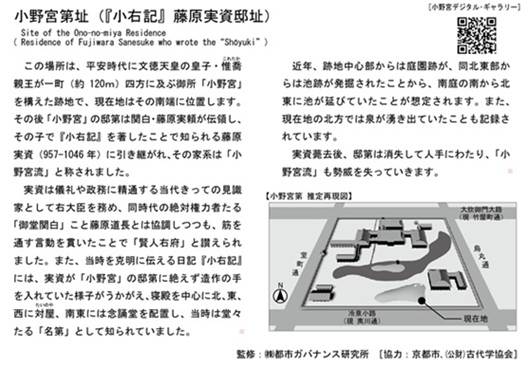

【設置案内板】

(注1)小野宮の「小」と右大臣の「右」をとって、その日記が『小右記』と通称されます。

(注2)令和7年7月、ホテル「&haku.京都丸太町」(中京区巴町84)の門前に設置。

■目次

1.「小野宮第」について

① 実資の妻たち

② 千古

③ 千古の母

④ 藤原兼頼

⑤ 千古の娘

⑥ 良円

⑦ 藤原資平

⑧ 藤原資房

⑨ 藤原道長

⑩ 藤原頼通

⑪ 紫式部

■詳細

1.「小野宮第」について

位置は平安京の「左京二条三坊十一町」で、北側は大炊御門大路(現・竹屋町通)、南側は冷泉小路(現・夷川通)、西側は室町小路、東側は烏丸小路に囲まれた正方形の区画です。

「小野宮第」は、この区画目一杯の規模、つまり方一町(120M四方)、1.4haに及びますが、これほどの広大な敷地に邸第を構えることは平安京にあっては皇家もしくは公卿、つまり大臣クラスの高級貴族にしか許されませんでした。

【「小野宮第」位置図】

この場所に、惟喬(これたか)親王[844-897]が御所を構えたことに由来します。

親王は文徳天皇の第一皇子でありながら、母が藤原家の出自でないことから皇位に就けずに、「悲運の皇子」とされます(注3)。

洛中に御所を構えながらも、俗世の争いを避けて洛北の小野の里(現在の大原)に隠棲したため親王自身や、洛中の御所も「小野宮」と称されるようになります。

なお、親王は文芸や狩猟などに没頭したことで、木地師など「ものづくりの祖」とされ、各地に伝承が遺ります。

【惟喬親王墓(左京区大原上野町)】

(注3)親王は姻戚関係にもあった在原業平とは親交があり、業平をモデルとした「伊勢物語」には、小野に暮らす親王を訪れ、その境遇を憐れむ歌が収められています。「忘れては 夢かとぞ思ふ 思ひきや 雪ふみわけて 君を見んとは」

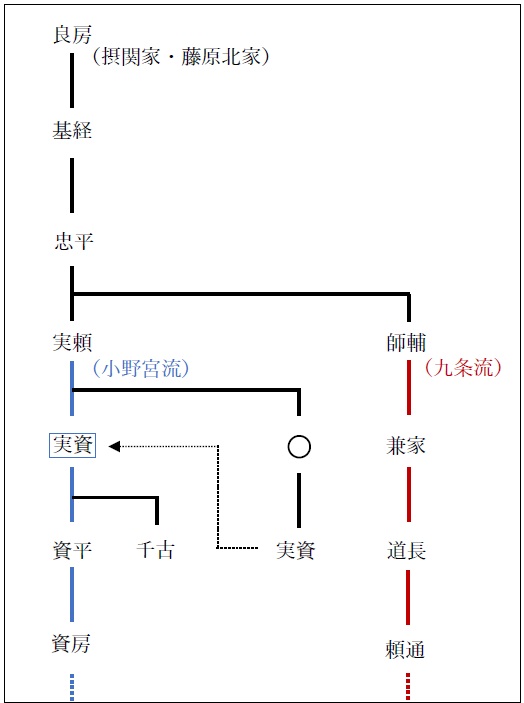

親王薨去後、御所を伝領したのは関白、藤原実頼(さねより)[900-970]で、「小野宮殿」と称されます。

実頼は関白、藤原忠平の長男。すなわち、藤原北家(摂関家)の嫡流。また、有職故実に通じ、「小野宮流」の始祖となります。

ただ、実頼は天皇の外戚になれなかったために、摂関家は九条流に移っていきます。

その実頼の跡を継ぎ「小野宮流」とともに「小野宮第」を継承したのが、孫で養子となった実資(さねすけ)[957-1046]です。

実資は九条流の藤原道長、頼通父子と同時代を過ごし、右大臣として政務を支えつつ、有職故実を継承します。

また、日記『小右記』を60年以上にわたり記しますが、その文章量が多く、かつ、具体性に富むことから、同時代を知るたいへん貴重な史料とされています。(注4)

【藤原北家、摂関家の系図】

(注4)専門家の倉本一宏氏は『小右記』を「古記録のなかの古記録」と評価します。

実資が実頼から継承した「小野宮第」は、火事によって消失してしまいます。

実資は「小野宮第」はじめ全国に荘園を所有する「徳人(資産家)」ですから、それから30年あまり掛けて、その財力をもって徐々に「小野宮第」を再建していきます。当時の物語『大鏡』には、「手斧の音の絶えぬのは東大寺と小野宮だけである」とあり、実資が邸第の整備に熱心だった様子がうかがえます。

また、「小野宮第」の東西南北の隣地(各方一町)も所有して、家人や養子を住まわせるようになります。

そして、この「小野宮第」は、清少納言の『枕草子』には代表的な邸第として記されるほどの「名第」であり、実資自身も生涯のほとんどを「小野宮第」で過ごし、90歳の長寿で没します。

この「小野宮第」の整備の過程について『小右記』をもとに追うと、以下のようになります

-------------------------

996年 小野宮第焼失

999年 実資により再建開始、北対に移徙(わたまし。引越しの意)

1013年 西対に移徙

1014年 敷地南で湧泉を見つける

1019年 寝殿に移徙

1021年 右大臣就任大宴、寝殿完成後で「天の恵み」と喜ぶ

1023年 念誦堂完成、堂内に小塔を配置

1024年 娘の千古の裳着

1027年 鑓水の導水完了

1029年 娘の千古の婚儀

1046年 実資薨去

---------------------------

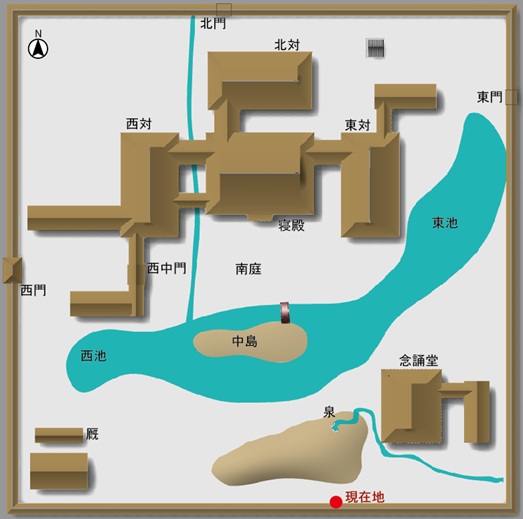

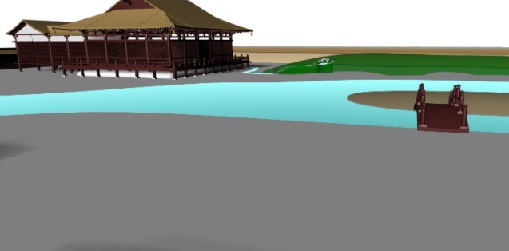

平安時代の貴族の邸第様式は「寝殿造」により、「小野宮」はその典型といえます。

つまり、寝殿を中心に北、東、西に対屋(たいのや)が配置され、それぞれが渡殿で繋がり、寝殿の南には南庭と池が配置されます。

「小野宮第」については『小右記』や、近年実施された発掘調査から(注5)、以下のような特徴があると推定されます。

すなわち、大きな特徴として池が敷地の東北部に深く入り込んでおり、池には鑓水が引かれていること。

さらに、東南には念誦堂(ねんずどう)が配置されていること、などが挙げられます。

また、正門は四脚門の西門であり、西中門を経由して南庭とともに、寝殿や西対が〈ハレ〉の空間として、貴族の儀式に用いられていました。

一方、北対や東対は〈ケ〉の空間として、とくに東対は愛娘の千古の居所として用いられていました。

以上を基に実資が邸第をほぼ完成させた1027年当時の様子を推定再現したのが以下になります。(注6)

【「小野宮第」推定再現平面図】

(注5)2019年の発掘調査。平安期の池跡から「人面墨書土器」として顎鬚をたくわえた男性の顔が描かれた土器が検出されています。穢れを払うために奈良時代に多くみられ、この時期のは珍しいとされます。検出場所は敷地北東部で「鬼門封じ」ともみられます。

(注6)本想定再現図については、その妥当性について論証した論考を、発掘調査報告後に発表する予定です。

ア. 寝殿

邸第の中心となる建物であり、儀式で用いられるほか、実資自身の居所として用いられました。

規模は5間4面。これは間面表記といい、桁行が5間、梁行が2間、その周りに廂や孫廂で囲われた空間が4面にあるという意で、正面(東西間)は合計8間、1間が3M弱なので全幅約22m、奥行き(南北間)は梁行2間で合計5間、全長約14mになります。

建物の廻りには高欄のある簀子が廻らせてあり、屋根は檜皮葺、その上部には軒瓦が載っています。また、正面には南庭に通じる階があり、その上部には階隠(はしかくし)があります。

正面の戸は蔀(しとみ)であり、その上部は外に跳ね上げることができます。

寝殿の西、南、東にはそれぞれ対屋があり、寝殿と渡殿で繋がっています。

【寝殿 推定再現パース】

イ. 門

門は西、北、東とありますが、正門は四脚門の西門になります。

西門に入ると侍廊や車宿があり、そこから西中門を介して南庭に出ることができます。

貴族の「ハレ」の儀式には西門から出入りして南庭とともに、寝殿や西対が用いられました。逆に北対や東対は「ケ」の空間となり、東対は愛娘の千古の居所として用いられていました。

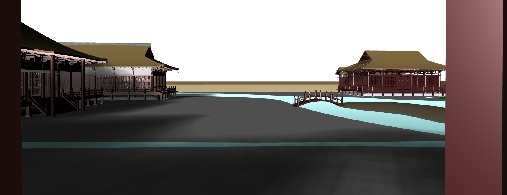

【西中門から南庭、寝殿、念誦堂を望む 推定再現パース】

ウ. 池と鑓水

『小右記』には西池、南池、東池と分けて書かれているので、それぞれに“くびれ”があって繋がっていて舌状に東池は敷地東北部まで深く入り込んでいました。

また、南池には中島があり、寝殿の階隠の中心から外れるよう反橋が南庭から渡れるようになっていました。

さらに鑓水は、当時の東京極大路(現在の寺町通)に沿って南流している中川から水を西方にある「小野宮」まで引いていき、それが南池に注がれていました。

エ. 念誦堂

敷地東南には当時の流行思想、浄土思想を体現し、年中念仏を唱える念誦堂がありました。

規模としては3間4面、合計で南北5間、東西4間の大きな御堂で、堂内には仏像を納めた多宝塔がありました。

また、僧侶が常駐する僧房のほか、台所や湯屋がありました。西門から西池をぐるりと南西を廻って念誦堂に行く野道が整備されていました。

【寝殿から南庭、念誦堂を望む 推定再現パース】

オ. 泉

念誦堂の西側、南庭の南側には南山として築山がありました。平安貴族は自然の風景の造形に余念がなく、植樹などの手が掛けられていました。

また、南山の付近からは泉が湧くのが発見され、実資がそれを喜ぶ様子が『小右記』には記されています。泉から滝をつくって石組みを成し、その音を楽しむ様子がうかがえます。

この泉の水は邸第の東に流れていき、それを汲みに来る人びとがいた様子が描かれています。

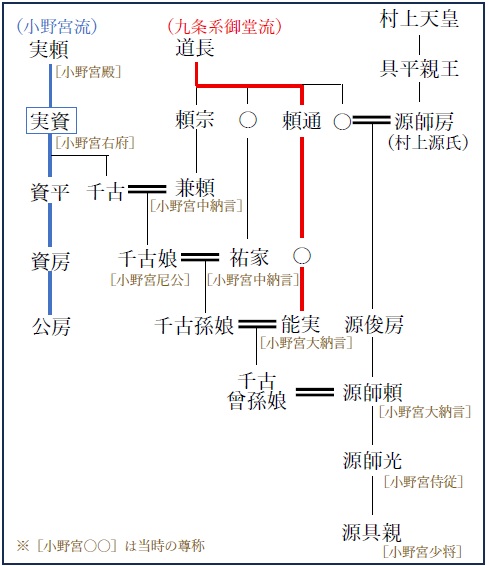

実資は生前に全資産の譲り状を、愛娘の千古にしたためます。ただ、千古は道長の孫、兼頼と結婚して子供(娘)をもうけた後に、実資よりも先に亡くなってしまいます。

そこで、実資薨去後は「小野宮第」は孫娘、またさらにその娘へと女系相続されていきます。彼女たちの婿となった道長の系統(九条流)が居住し、最後は同じく道長の流れを汲む村上源氏に相伝されていき、鎌倉時代初期まで存続します。

なお、「小野宮流」は実資の養嗣子の資平に受け継がれていきますが、「小野宮第」などの経済的基盤を欠いて勢威を失っていき、大臣となったのは実資が最後となります。

【実資、小野宮の関連系図】

当時の貴族社会での婚姻形態は婿取婚が主流でした。婿が妻の家に居住するので、それが摂関政治を成り立たたせたもいえます。すなわち、藤原氏の娘が入内した場合、生まれた皇子は母のいる藤原氏のもとで養育されるため、その皇子が天皇として即位すれば藤原氏が摂関となってその影響下に置くからです。

また、一夫多妻制をとり、生まれた子は男女にかかわらず父の姓を名乗る夫婦別姓が前提でした。

① 実資の妻たち

実資は前半生では「小野宮第」でなく、妻のいる邸第に居住していました。実資には正妻がいたことが二度あり、はじめは文徳天皇の玄孫たる源惟正の娘との婚姻です。その婚姻期間(973-986年)は、惟正邸たる「二条第」に居住しましたが、その妻と死別します。

二度目は、為平親王の娘で花山天皇の女御だった婉子女王との婚姻で、婚姻期間(993-998年)は為平親王邸たる「染殿」に居住しますが、その妻とも死別します。実資が養父、実頼より相続した「小野宮第」に居住するのは、その後、つまり前掲年表の通り999年になります。

実資は「女事においては堪えざる人」(『古事談』)と評されたように好色であり、正妻以外にも妻(妾)がいましたが、彼女たちは実資が養ったため、実資は「小野宮第」で自身が亡くなるまでの約50年を過ごしました。

② 千古[1011?-1038年]

実資が50歳過ぎてもうけた末子となる娘であり、「千歳まで永らく生きて欲しい」との願いを込めて“千古”と名付けられます。

実資は子供に恵まれず、幾人かの実子はいますが、早世した子が多く、成人したのは長子の良円と末子の千古だけです。

千古は母が正妻でないために庶子ですが、実資から溺愛され、「かぐや姫」と呼ばれます。小野宮の念誦堂では僧侶が「姫君の御息災を祈り給ふ」ために居たと記されています(『大鏡』)。同時代において、姫君としての日常が綴られることは珍しいですが、『小右記』では千古の幼少時のエピソードに事欠きません。

当時の貴族は婿取婚なので、邸第などの財産は女系(娘)に相続されることが多くなります、実資も千古が幼いうちに「処分状」(財産分与の指示書)によりほとんどの財産を、養嗣子の資平でなく千古に譲ることとします。

千古は当然に「后がね」、つまり皇后となるよう養育されますがそれは叶わず、最終的には道長の孫たる兼頼と婚姻して娘をもうけますが、実資に先立ち亡くなってしまいます。

③ 千古の母[977-?年]

千古の母は『栄花物語』には「今北の方」と、正妻かのように表記されていますが、『小右記』では彼女のことを一貫して「少女母」と表記しており、実資は正妻として扱ってはいませんでした。

彼女は実資の正妻だった婉子女王の弟たる源頼定の乳母子で、実資の抱える多数の女房(召人)の一人でした。しかしながら、彼女が乳兄弟となる源頼定の病床を見舞った際、「小野宮第」に帰宅した彼女を実資が降車を助けた様子が描かれており、「世の幸ひにこれはこよなく勝れたり」(『栄花物語』)と羨まれるほど果報な待遇を受けており、実資の庇護のもと、彼女が母子ともども幸せに「小野宮第」で過ごしたことが想像されます。

④ 藤原兼頼[1014-1063年]

千古の婿。藤原道長の次男の頼宗が創始した中御門流を継ぎ、道長の孫にあたります。千古と結婚して、「小野宮第」に居住したため「小野宮中納言」と称されます。千古と死別後は再婚し、実父の頼宗の居住する「堀川院」に居住しますが、千古が産んだ娘に実資の全財産が譲られることを知り、「小野宮第」に舞い戻り、千古との娘と実資とともに同居します(『春記』)。

⑤ 千古の娘[1035-1134年]

藤原兼頼と千古との間に生まれた娘。千古の死去に伴い、実資の相続人となり「小野宮第」などの資産を相続し、九条系御子左流の藤原祐家と結婚して娘をもうけます。晩年は出家して「小野宮尼」と呼ばれ、99歳の長寿で往生します(『中右記』)。

彼女の娘、つまり千古の孫娘は九条系御堂流(道長の系譜)の婿を取ります。つまり、「小野宮第」は実資から女系に相続されていき、彼女たちの婿(九条流)が居住し、「小野宮」を号します。

そして、千古の曾孫の代になって婿が道長の流れを汲む村上源氏となると「小野宮第」は男系で相伝され、彼らは代々「小野宮」を号し、それが鎌倉時代初期まで続きました。

⑥ 良円[983-1050年]

実資の長男ですが本妻の子でなく庶子。よって、幼いうちに叡山に上り出家します。『小右記』では僧官の名称である「内供」の表記で登場します。

藤原頼通とは山宗論での仲裁に失敗したり、頼通邸であった「高倉殿」に自身が強訴に及んだりして対立。これらにより失脚し、権少僧都で病没します。

⑦ 藤原資平[986-1068年]

実資は実子に恵まれなかったことから養子を多く抱えており、資平はその筆頭です。資平は実資の実兄、懐平の子供、つまり実資の甥にあたり、幼い時分に実資の養子となります。「小野宮第」の北隣地に居住し、養嗣子として「小野宮流」を継ぎ、有職故実を伝えられ、82歳の天寿を全うします。

⑧ 藤原資房[1007-1057年]

資平の子供。日記『春記』の著者。「小野宮流」の有職故実を継承しますが、父の資平に先立ち病没します。そこで「小野宮流」は資房の子供、つまり資平の孫の公房に継承されていきます。

⑨ 藤原道長[966-1028年]

摂関全盛期の絶対権力者で、実資にとっては又従兄弟にあたります。かの有名な望月の歌「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 虧(かけ)たることも なしと思へば」は『小右記』だけが記録しています。自身の外孫を天皇にするためには手段を選ばず、それを実資は「大不忠」と非難しています。

道長は源信『往生要集』を熟読して浄土思想に傾倒、念仏を毎日唱え極楽浄土をイメージし往生を願います。

⑩ 藤原頼通[992-1074]

道長の正妻、源倫子との長男で、父子で摂関全盛期を築きます。「小野宮第」で行われた実資の右大臣就任の大饗に参列し、実資はその後25年間、右大臣として頼通政権を支えることになります。頼通は政務では実資を頼りにしますが、頼通が千古に自身の養嗣子だった師房との縁談を持ち込んだ際は、実資が難色を示したことがあります。

頼通は娘を入内させるものの男子に恵まれず、外祖父となれなかったために摂関家としての勢威を失い、院政へ移行する道筋をつくることになります。

⑪ 紫式部

中級貴族の娘で、道長の娘、彰子(一条帝中宮)に仕え、「源氏物語」を執筆。彰子は、自身の外孫を皇位に就けるよう一条帝に退位を迫った父、道長に嫌悪を抱き、それに敢然と抗議した実資にシンパシィを抱いていました。その女房であった紫式部は当然に実資に好意的で「実に立派である」(『紫式部日記』)と評しています。実資が彰子を訪れる際に取次ぎをしたのが紫式部です。

【「小野宮第」関連図】 →拡大図

当時の平安京は左京(大内裏の東側)が、それもとりわけ二条大路一帯とそれ以北の土地事情がよく、公卿(三位以上の高級貴族)たちは一町四方以上の広大な屋敷をこの近辺に構えたため、「名第」が集中します。

① 大内裏

平安京での天皇の御所を含む行政や儀式を行う宮城。現在の京都御所より西方にあり、朱雀大路(現・千本通)が中心を通っていました。平安中期になると政務は大極殿から天皇の居住する内裏に移り、重要な会議は内裏の中にある清涼殿や紫宸殿で行われるようになります。

[大極殿跡は千本丸太町上ルに石碑有。内裏の中の清涼殿跡は新出水通浄福寺西入、同じく紫宸殿跡は下立売通浄福寺西入に案内板有]

② 土御門殿(上東門邸)

藤原道長のメインの邸第で南北二町に及ぶ大邸第。道長の正妻、源倫子の父、源雅信の邸第であり、道長が婿として居住。

邸第は源倫子に、その後は倫子と道長との娘の彰子(一条帝中宮)へと女系で伝領されます。よって彰子は御所として居住し、上東門院を院号とします。

[現在の京都御苑内、石碑有]

③ 枇杷殿

藤原道長の邸宅の一つ。娘の妍子(三条帝中宮)の御所。彰子の御所となったこともあり、藤原実資が彰子御付きの紫式部を訪れた様子が描かれています。

[現在の京都御苑内、蛤御門近くに駒札有]

④ 法成寺

土御門邸の東側。平安京の東外、東京極大路の東側のため「京極御堂」とも称される。晩年の道長が出家して建立、この寺内で往生。

[現在の京都御苑の東、平安京の東外側。寺町の鴨沂高校内に石碑有。]

⑤ 東三条殿

南北二町にわたる大邸第で、一条帝の母、藤原詮子の里第。はじめて女院となった詮子はこの邸の名称から東三条院と称されます。その後、その弟たる道長が所有し、摂関家が代々継承する邸第となります。

[釜座通押小路に駒札有]

⑥ 二条宮

藤原道隆(道長の兄)の長女で、定子(一条帝皇后)の御所。定子には清少納言が仕えていました。

[小野宮の一筋南、二条室町に石碑と案内板有]

⑦ 二条第

源惟正が所有しており、その娘と結婚した実資が居住していました。惟正の娘没後は邸第は売却され、のちに道長の所有となり、後一条中宮威子(道長と倫子の三女)の里第となります。小二条殿ともいわれています。

[小野宮第の東南の方一町]

⑧ 高松殿

藤原道長の妾妻、源明子の居宅。源高明の邸第であり、その娘の明子の婿となった道長が通っていました。その後、三条天皇の皇子小一条院の御所となります。

[姉小路通新町西入に石碑および駒札有]

⑨ 染殿

人臣初の摂政となった藤原良房の邸第。その後、為平親王の所有となり、その娘、婉子女王と結婚した実資が居住していました。跡地には「御所三名水」の一つ、染殿井の跡もあります。

[御苑内、迎賓館北側に染殿第跡の駒札有]

⑩ 高陽院

藤原頼通の居住した、方四町に及ぶ超広大な邸第。『栄花物語』では「海龍王の御殿の如し」とまで形容されます。

[丸太町堀川東入ルに案内板有]

⑪ 堀川院

初代関白、藤原基経の邸宅。一時は堀川天皇の御所(里内裏)となる南北二町に及ぶ大邸第。千古の婿、兼頼の父、頼宗の所有となり、兼頼は千古と死別後に堀川院にいったん戻ります。

[堀川御池東入ル、堀川音楽高校門前に石碑と案内板有]

飯淵康一『続 平安時代貴族住宅の研究』中央公論美術出版、2010年

太田静六「右大臣藤原実資の邸宅・小野宮」『寝殿造の研究』吉川弘文館、1987年

倉本一宏編『小右記 全16巻』吉川弘文館、2015年

倉本一宏『平安時代の男の日記』KADOKAWA、2024年

古代学協会『古代学協会60年史』2011年

野口孝子『平安貴族の空間と時間』清文堂、2024年

服藤早苗「邸宅の造作と儀礼・婚姻・居住—『小右記』にみる実資一門の小野宮第」倉田実編『王朝文学と建築・庭園』竹林舎、2007年

藤田勝也『平安貴族の住まい』吉川弘文館、2021年

吉田早苗「小野宮第」朧谷寿編『平安京の邸第』望稜舎、1987年