■Overview

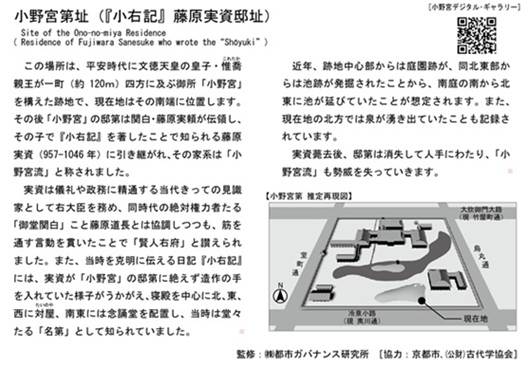

This project introduces the historical site of “Ono-no-miya,” the former residence of Fujiwara no Sanesuke, a prominent court noble in the mid-Heian period (early 11th century), about 1,000 years ago.

At the peak of the regency system, Fujiwara no Michinaga—also known as “Mido Kanpaku”—held absolute political power. However, one noble stood apart: Fujiwara no Sanesuke, widely praised as a man of wisdom and integrity. He belonged to the Fujiwara lineage and was affectionately called “Ono-no-miya” after his residence.

Sanesuke is renowned as the author of the Shōyūki, a detailed diary he kept throughout his life. Today, a monument marks the location of the former Ono-no-miya residence. A digital gallery featuring historical explanations and a reconstructed perspective of the residence is also available to the public.

〈This information board is built in front of the gate of Hotel "&haku. Kyoto Marutamachi". Location: 84 Tomoe, Nakagyo Ward, Kyoto City.〉

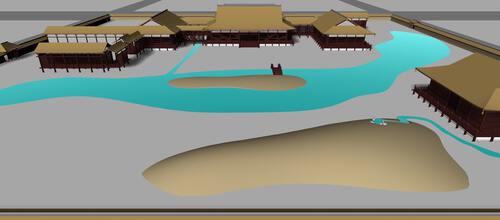

【Perspective of Ono-no-miya Residence】

【Information Board at the Site】

■Contents

(The following is under construction.)

2.Historical Sites Related to “Ono-no-miya”

3.Figures Connected to Fujiwara no Sanesuke(with a focus on “Ono-no-miya”)

■Details

① Location and Size

The former residence was located just south of today’s Kyoto Imperial Palace. In the Heian period, it stood on the eastern side of the then-palace. In modern terms, it occupies a square block bordered by Takeyamachi Street (north), Ebisugawa Street (south), Muromachi Street (west), and Karasuma Street (east).

This area measures approximately 120 meters per side, totaling around 1.4 hectares. Such an extensive estate could only be held by high-ranking nobles serving as ministers in the Heian court.

② Origin of the Name “Ono-no-miya”

The name originates from Prince Koretaka (844–897), the eldest son of Emperor Montoku. Although he was the crown prince, he was passed over for succession because his mother did not belong to the Fujiwara clan. He withdrew from court life and lived in the Ono village (present-day Ohara), which gave rise to his nickname, the “unfortunate prince.”

Later, he returned to the capital and resided in this area. The name “Ono-no-miya” combines his connection to both the capital and the Ono village. Prince Koretaka was a patron of literature and hunting, known as the “Father of Crafts,” and numerous legends about him remain across Japan.

【Grave of Prince Koretaka(Ohara, Sakyo-Ward)】

③ Inheritance by Sanesuke

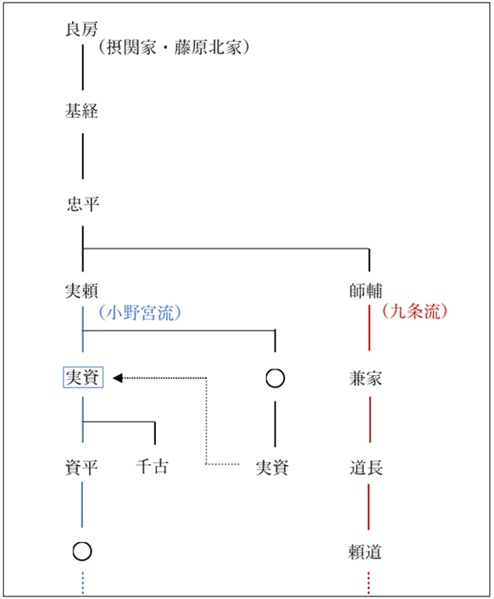

Following Prince Koretaka’s death, the residence came into the possession of Fujiwara no Saneyori(900–970), a regent from the main Fujiwara family, and later passed to his grandson Fujiwara no Sanesuke (957–1046), who inherited the title “Ono-no-miya.”

Saneyori was the eldest son of Fujiwara no Tadahira and served as a regent.

However, his lineage did not produce an emperor, and thus his line became subordinate to the more politically dominant Kujō line, headed by Michinaga.

Sanesuke served under Michinaga and Michinaga’s successor Michinori as Minister of the Right. He was known for his deep knowledge of court protocol and for authoring the Shōyūki, a detailed diary spanning over 60 years—an invaluable historical document.

His integrity earned him respect even from Michinaga, and he was remembered as a man of upright character.

【Family Tree of the Fujiwara Clan】

④ Development of the Residence

Sanesuke inherited the Ono-no-miya residence, but it was destroyed by fire in 996. Over the next 30 years, he painstakingly reconstructed the estate.

According to Ōkagami, a historical tale from the time, “Only at Tōdaiji and Ono-no-miya could one hear the constant sound of axes and chisels,” highlighting his dedication to rebuilding.

Sei Shōnagon’s Makura no Sōshi also mentions Ono-no-miya as one of the representative residences of the time. Sanesuke passed away at Ono-no-miya in 1046.

The following timeline, based on entries from Shōyūki, outlines the rebuilding process:

-------------------------

996: Ono-no-miya destroyed by fire

999: Reconstruction begins; moves to the North Wing

1013: Moves to the West Wing

1014: A spring is discovered in the southern part of the estate

1019: Moves into the Main Hall

1021: Celebrates his appointment as Minister of the Right in the completed Main Hall, calling it “Heaven’s blessing”

1023: Construction of the Nenjudō(Chapel for Buddhist recitation); includes a miniature pagoda

1024: Coming-of-age ceremony of his beloved daughter Chifuru

1027: Water conduit(Yarimizu)completed

1046: Sanesuke passes away at Ono-no-miya

---------------------------

⑤ Layout of the Residence

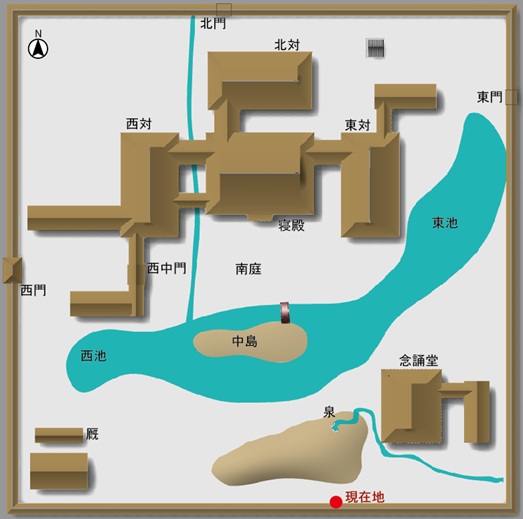

The architectural style of aristocratic residences in the Heian period is known as shinden-zukuri. Ono-no-miya is a textbook example.

The main hall (shinden) stood at the center, with subsidiary buildings(tai-no-ya)to the north, east, and west, connected by corridors. A southern garden and pond adorned the front.

Based on historical research and recent excavations, several unique features have been identified:

A large pond extended deeply into the northeastern part of the property, fed by a water conduit(yarimizu).

A Nenjudō (Buddhist recitation hall) was located in the southeastern section.

The reconstructed layout reflects the state of the residence around 1027, after Sanesuke had completed most of its development.

It is assumed that the main hall was Sanesuke’s living quarters, while the eastern wing was used by his daughter, Chifuru.

Ceremonial entrances and exits for court rituals were likely made through the western gate and involved the southern garden and west wing.

【Estimated Reconstruction Plan of Ono-no-miya Residence】