古代から京都の東国との出入の要衝として栄えた粟田は、刀剣、焼物などの産地として文化の興隆する地でもありました。

また、近代になり遷都後も、疏水や鉄道など産業振興による京都復興の一翼を担ってきたのであり、その歴史を当ギャラリーでは解説しています。

粟田の拠点であった旧粟田小学校が廃止された場所に当ギャラリーは開設されましたが、粟田祭を主宰する粟田神社や青蓮院を中心に地域は今後も発展していくことでしょう。

1.古代の粟田

粟田は、古代(平安京以前)は「粟田氏」の本拠でした。

粟田氏は和爾氏の流れを汲み、和爾氏は6世紀の継体帝の即位に尽くした功臣とされます。

京都府宇治市内に山城最大とされる、稀有な二重濠による「二子塚古墳」がありますが、これは高槻市にある継体帝陵と相似しているために和爾氏の陵だとする説があります。

二子塚古墳(宇治市五ヶ庄) 前方後円墳で全長100M超

2.粟田祭 その1

粟田氏の氏神として創始されたともいう粟田神社は、平安期には八坂神社の新宮としてスサノオと牛頭天王を祀る「感神院」となります。

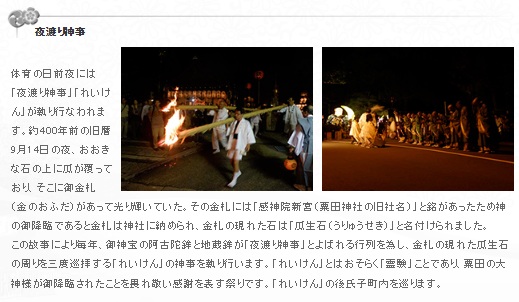

その頃から始まった粟田祭では「夜渡神事」が行われますが、神仏、つまりスサノオと牛頭天王を迎え入れる「霊験」の儀式であり、神仏習合の名残で知恩院門前で神職と僧侶による合同で挙行されます。

[粟田神社HPより]

3.粟田祭 その2

「粟田祭」では剣鉾巡行が行われます。

八坂神社の新宮であった粟田神社の「粟田祭」は祇園祭の原型ともされ、悪疫退散の神事です。

粟田一帯に立てられた剣鉾が巡行した後に、町中から悪疫を祓い清め、その露払い後に神輿が渡御します。

この型式が祇園祭に踏襲されたと言われています。

令和4年、粟田祭の剣鉾巡行の様子

4.青蓮院の興隆

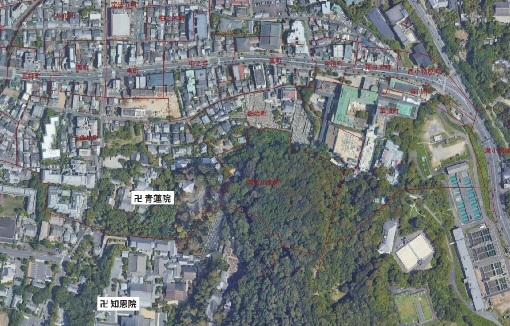

中世、粟田神社は叡山の宿坊として建立された青蓮院の鎮守社となります。

青蓮院は鎌倉期、『愚管抄』で著名な慈円が門主の際、最盛期を迎えて、新興の法然や親鸞を院内で庇護します。

近世になると、徳川家康は法然のいた知恩院を拡充し、そのために青蓮院領を割きます。よって、その代替に青蓮院は粟田一帯を領することになるのです。

地図上部の横(東西)に走る三条通り周辺が粟田地区。赤字は町名、赤枠は町域。

5.中世の粟田

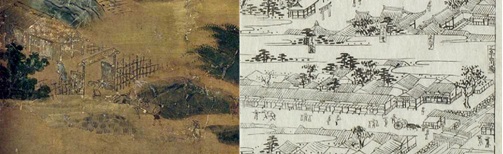

粟田口は古来より、いわゆる「京七口」の一つであり、都と東国(関東)との往来の要衝でした。

よって、粟田はしばしば戦場となり、戦国期には柵と木戸で出入りが厳しく固められます(左下)。

近世、江戸期には東海道の終着点の宿場として、人馬を継ぎ荷物を運搬する「問屋場」が多く並び栄えます(右下)。

左:『洛中洛外図屏風(歴博甲本)』https://www.rekihaku.ac.jp/

右:『都名所図会』https://www.nichibun.ac.jp/

6.近世の粟田

粟田焼(陶器)は江戸期に青蓮院の庇護の下で栄えます。

しかし、明治の遷都で多くの顧客を失いますが、海外に活路を求めて再び隆盛していきます。

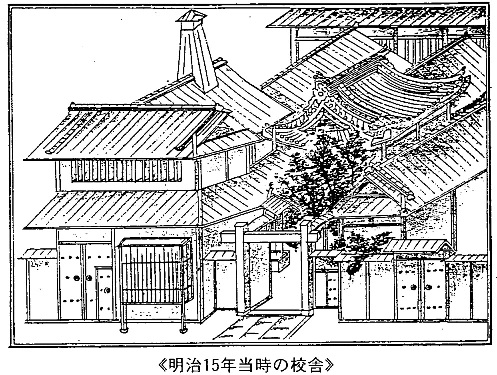

また、明治初期に粟田校(後の粟田小学校)が開校し、蹴上では人口流出の激しい京都再興を図り、北垣府知事により琵琶湖疏水が開通し、再興の気運が高まります。

疏水のインクライン下を通るトンネル「ねじりまんぽ」

その上に北垣の揮毫で「雄観奇想」の粟田焼の扁額

7.近代の粟田

明治後期、粟田小は粟田神社の境内だった現地に移り、また、拡幅した三条通を京津線が走るようになります(現地下鉄東西線)。

今も明治開業の「都ホテル」は老舗として(ウェスティン都ホテル京都となっても)格式を保っています。

粟田小は平成期に廃校となりますが、その跡地は令和期になって「ホテル東山」となり、隣接する当ギャラリーは観光客に粟田の魅力を伝えることに努めています。