明智光秀は京都と所縁の深い人物です。

とりわけ、この粟田は光秀自身の終焉の地となり、現在でもその首塚が祀られています。

当ギャラリーでは、光秀の京都における事績を解説するとともに、当時の本能寺を再現しています。

1.京と近江

京都を制した織田信長は、近江と京都の往来に逢坂越(現在の東海道)ではなく比叡山の麓を通る山中越を用います。

そして、信長はこの山中越の両端を宇佐山城(大津市)、勝軍山城(京都市左京区)とで抑えます。

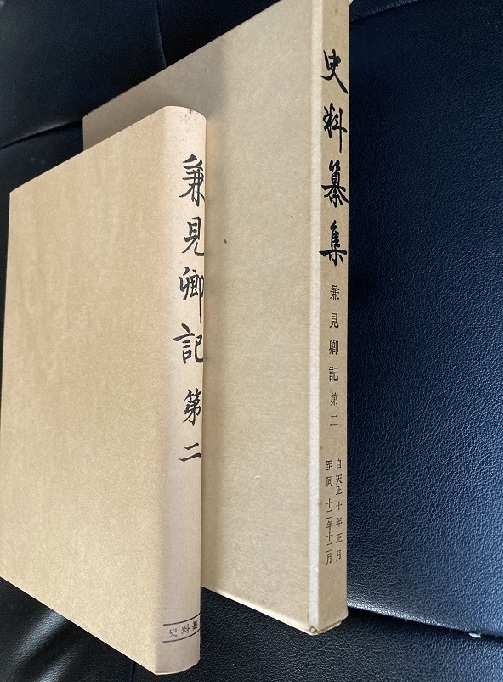

信長に臣従した明智光秀は、この勝軍山城に籠城した記録が、勝軍山城から近い吉田神社の宮司たる吉田兼見の「兼見卿記」に残っています。さらに同記には、光秀が勝軍山城に籠城中に兼見宅で風呂を借りたことが綴られています。

2.山崎の合戦後

本能寺の変の後、光秀は山崎の合戦で羽柴秀吉に敗れ、本拠の坂本城(大津市)を目指し落ちのびていきます。

その道中、洛中を避けて小栗栖(山科区)を通るところで殺されます。

刺したのは百姓・長兵衛とも、土豪・飯田氏ともされ、近くには光秀が通ったとされる明智越や明智藪が残っています。

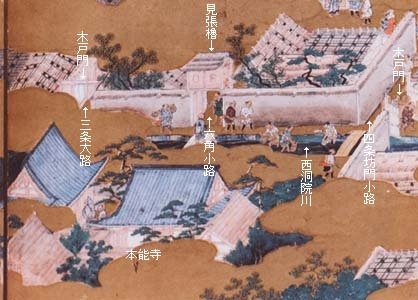

歴史群像編集部『鳥瞰イラストでよみがえる歴史の舞台』(監修:中井均、イラスト:黒澤達矢)より作成

3.吉田兼見と光秀

吉田神道の吉田兼見(解説①参照)は、細川幽斎の従兄弟にあたり、光秀とも親しく、光秀が天下人となった際も粟田で、また朝廷側として安土で会ったことが日記「兼見卿記」から窺えます。

しかし、本能寺の変前後の記述が書き換えられていて、変への兼見の関与があるとの憶測も呼んでいます。

4.光秀の首塚

光秀は小栗栖(山科)で絶命した後、秀吉による首実検を終えて本能寺で晒されてから、発見された胴(小栗栖に胴塚あり)と繋いで重臣・斎藤利三の首とともに粟田口で晒されます。

そして、その場に光秀の首塚が築かれますが、江戸時代には現在地(白川橋下ル)に移転し、現在に至ります。

現在の首塚

5.近畿管領

光秀は信長から「家中随一」と評価されるほどの信頼を得ていました。

当ギャラリーでは、当時の本能寺の様子を再現しますが、現在地(京都市役所南)よりも南西に1.5㎞に位置する、そして、市街からは10m弱は見下す要害とはいえぬ立地にありました。

これこそ「近畿管領」たる光秀に信長が全幅の信頼を寄せていた証といえるでしょう。(写真右奥が本能寺跡地)

六角通と西洞院の交差点、写真は西向き。写真右奥の坂下に本能寺跡。

6.本能寺再現 その1

当時の本能寺の位置と広さについては、南北に長い2町説がありましたが、近年の発掘調査の結果、1町四方説(約120m四方)に絞られました。

戦国時代の下京は自衛のために「まち」を囲繞する惣構えが築かれていましたが、その外側に隣接して本能寺があったものと推定されます。

河内将芳『信長が見た戦国京都』より

7.日蓮宗と京都

戦国時代に現世利益をとく本能寺を含む日蓮宗の寺院は本山のみで21を数えるほど隆盛し、洛中は「題目(法華経)」で溢れます。

しかし、旧仏教勢力たる比叡山から焼討(天文法華の乱)に会い、一時は堺(大阪府)に退避します。

やがて、本能寺は洛中で再興を果たすと、信長の宿所になっていきます。

8.本能寺再現 その2

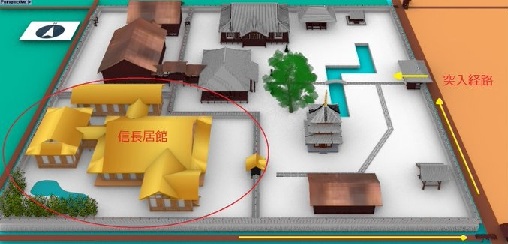

信長が本能寺に新造した居館は大きいと想像しがちですが、解説⑥に記したように、約120m四方しかない寺地に、巨刹と大きな居館を並べるのは不可能です。

近年の発掘調査では、本能寺の御堂のものと思われる「能」の字の瓦が、寺地の中央で出土しており、これは信長の居館が寺地の隅にあった証左といえるでしょう。

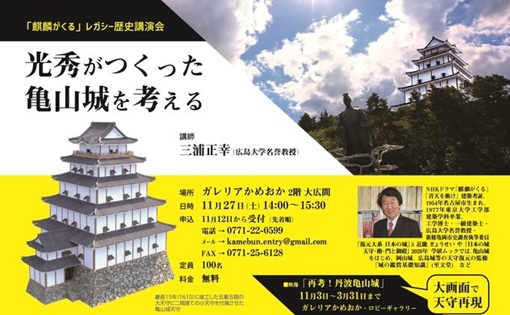

9.本能寺再現 その3

近年の発掘調査で本能寺には外堀だけでなく内堀らしき跡が出土しています。

しかし、信長居館の内堀の配置に悩み、近世建築の大家、三浦正幸様(広島大名誉教授)に相談すると「放生池」、つまり、捕獲した魚を解放する仏会の堀跡ではないか、との貴重な示唆を賜りました。

10.本能寺再現 その4

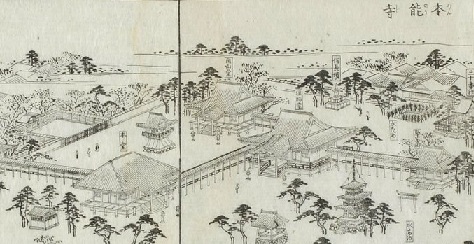

本能寺は日蓮宗本山であり、当時の様式に沿い、七堂伽藍と称されるように複数の堂塔を備える巨刹だったはずです。

現在地移転後の江戸時代の本能寺の絵図(以下)を見ても、本堂のほか、祖師堂、鬼子母神堂、三十番神堂、鐘楼、多重塔等があったことが分かります。

江戸時代『都名所図会』

11.本能寺再現 その5

本能寺には塔頭が多くありましたが、当時の境内は狭く、信長宿泊時は僧侶が追い出されたと記録にあります。

よって、塔頭は他所にあり、僧侶はそこに退避したものと想定します。

また、信長居館の増築前の様子が「洛中洛外図屏風」にあり、これも伽藍配置の参考にしました。

12.本能寺再現 その6

本能寺における信長居館は三浦正幸様(広島大名誉教授)からの助言に従い、屋根は当時の建築の最高格式である入母屋とし、また、檜皮葺でなく“こけら葺”としました。

本殿のほか、寝殿、台所、式台、侍所から成る小規模の増築と想定し、本能寺境内の南西隅に配置しました。

再現CG(作成:㈱都市ガバナンス研究所)

13.本能寺再現 その7

信長の死生観と寺院の「放生池」(解説⑬参照)は相容れぬとみて、信長居館はそれを通らぬ配置としました。

また、明智家下士の覚書には、信長襲撃の際には本能寺の南側堀端を東に進み、東側門から突入し、御殿に殺到したとあるのと合致させました。

さらに、後の伝承にある本能寺の目印としてあったとされるサイカチの木と竹藪も表現しました。

再現CG(作成:㈱都市ガバナンス研究所)

14.本能寺再現 その8

本能寺再現模型の完成写真です。

おそらく、ここまで細く検証、製作した例は過去になく、大袈裟に表現すれば本邦初といえるでしょう。

製作者自身がCADでの設計描画、3Dプリンターでの造形が初めての試みでした。

この分野での泰斗、三浦正幸様(広島大名誉教授)から賜った「イイ線いってる」の言葉が励みでした。

ここに感謝申し上げます。

再現模型(作成:㈱都市ガバナンス研究所)

15.光秀と家康

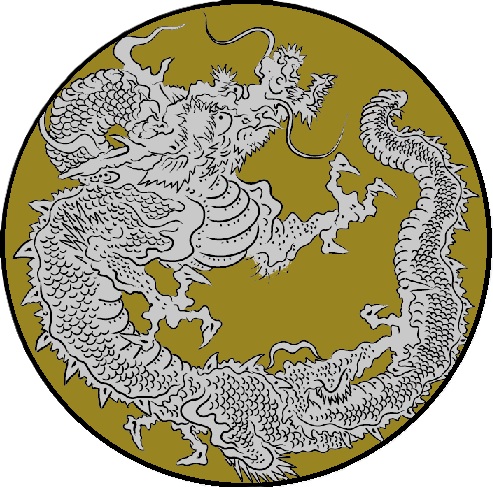

当ギャラリーの天井には、狩野探幽による雲竜図の模写を展示しました。

龍は火災防止や仏法守護神として多くの禅寺に描かれ、これは徳川家康の「黒衣の宰相」崇伝が住職だった金地院(南禅寺)の、家康を祀る東照宮天井の雲竜図になります。

同院の境内には光秀が建立した「明智門」もあり、光秀と家康の関係につき想像を掻き立てることでしょう。

(作成:㈱都市ガバナンス研究所)