伝説的刀工、三条宗近をはじめ、粟田では平安期から鎌倉期にかけて、多くの名工を輩出しました。

いまではその鍜治場の痕跡はうかがえませんが、伝承や実際の刀などは多く遺されています。

当ギャラリーでは、その解説をするほか、粟田を代表する名刀(複製)を展示しています。

1.刀の生産地

我が国特有の日本刀が完成するのは平安期です

平安京を興した桓武帝は、蝦夷征討のため刀の生産を促し、京都で培われた製作手法は「山城伝」とされます。

とくに東国(蝦夷)の玄関口となる「粟田」では製刀の先進地となります。

そして、平安期に登場した 「三条宗近」は、伝説的名工として粟田の地に多くの伝承を残しています。

粟田神社内の鍛冶神社 「三条宗近」が祭神

2.三条小鍛冶

三条宗近は、謡曲「小鍛冶」で知られています。

すなわち一条帝の命で作刀する際に、狐に化身した明神の相槌で「小狐丸」を鍛えるというストーリーです。

この神狐を祀る合槌稲荷明神が粟田神社の北方にあり、その辺に宗近が居住したと伝わります。

製鉄の大鍛冶に対し、その鉄を製刀するのを小鍛冶というため、宗近は「三条小鍛冶」と称されます。

月岡耕魚「小鍛冶」『能画名作百撰

3.製刀の土

日本刀の機能と美を決定づける一つは良質な土とされます。

刀身となる鉄を折っては延ばし、合槌で「鍛錬」を繰り返して、姿形を整え、焼き入れを行いますが、その際に土を塗って「反り」と「刃文」をつくるからです。

三条宗近は、その土を稲荷山から採取しますが、その稲荷山とは今の「ウェスティン都ホテル」のある場所と想定され、同ホテルの中腹には神社が立っています。

「御百稲荷神社」ウェスティン都ホテル京都内の山の中腹にあり、「蹴上の稲荷」とも称されます

4.名水と焼き入れ

製刀の過程で、土と並んで重要視されるのは「水」です。

刀身に土を塗って焼いた後に水で急冷する「焼き入れ」の一瞬で、刀の「善し悪し」が決まるとされるからです。

よって、三条宗近が名刀をつくるために用いた「名水」と伝承される井戸が粟田付近にいくつか遺っています。

(下図参照)

宗近が用いたとされる「小鍛冶井」(知恩院三門前)

5.吉水

三条宗近の後、粟田に集まった刀工は「粟田口派」を形成します。

鎌倉期には「粟田口六兄弟」として知られ、後鳥羽帝が定めた「御番鍛冶」も務めます。

やがて、その後継には名人の吉光を輩出します。

彼ら粟田口派の刀工たちは青蓮院の鍛冶ヶ池で刀を鍛えたとの伝承もありますが、円山公園には吉光が用いたとされる名水の井戸が遺ります。

6.姿形の優美

日本刀は「一に姿、二に地鉄、三、四がなくて五に刃文」と言われますが、特に三条宗近はじめ粟田口派の粟田の刀は、その気品ある優美な姿(形状)に定評があります。

この粟田を代表する名刀三振について、その姿形を精巧かつ忠実に再現したうえで展示し、その鑑賞ポイントを解説していきます。

当ギャラリーの「刀剣の間」

7.三日月宗近

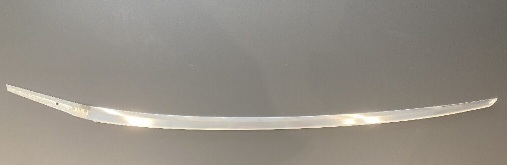

【模造刀 その1】

三条宗近の作刀で、豊臣秀吉の「天下五剣」の最上級、つまり日本一の刀とされました。

「美しい女性」たる優美な姿形は、切先にかけて鍔元より幅が狭くなる「踏ん張り」と、反りが小さくなる「腰反り」とにより、その曲線美がより引き出されているのが特徴です。

現物は東京国立博物館蔵(国宝)

この模造刀では名称の由来たる三日月状の文様は表現できていません

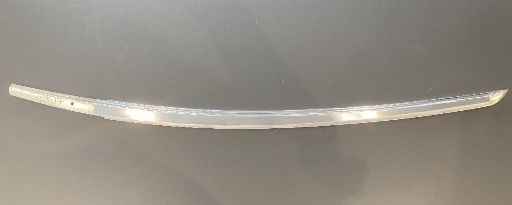

8.鬼丸国綱

【模造刀 その2】

粟田口六兄弟(解説④参照)の六男、国綱の作刀で秀吉の「天下五剣」のうちの一振に数えられます。

鎌倉幕府 5 代執権、北条時頼を苦しめた鬼を退治したことで、「鬼丸」と命名されます。

刀身の中心の「反り」と、切先に向けて細くなる「踏ん張り」とが強く、勇壮な姿形が当口調になります。

現物は御物(皇室)

この模造刀では光に透かしたときに見える白い霞と黒い帯の織り成す「地斑映り」は表現できていません

9.一期一振

【模造刀 その3】

粟田口派の妙手、吉光による作です。短刀に名作の多い吉光には珍しい太刀であって、「一世一代の傑作」の意味の命名とされます。

豊臣秀吉が愛用し、紀州徳川家に渡ります。大坂夏の陣で焼けて、元々の長刀を短く摺り上げたため、短い割に広い身幅と高い反りとが、力強さを引き出しているのが特徴です。

現物は御物(皇室)

この模造刀では「小板目」の地鉄や、「小乱れ」の刃文は表現できていません

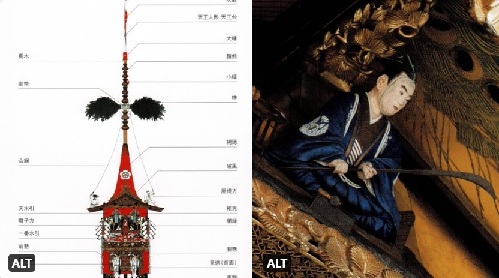

10.長刀鉾

祇園祭の山鉾は神輿の露払いの意味があり、その先頭を行く「長刀鉾」の長刀は、三条宗近が奉納したものと伝わります。

この宗近作の長刀は町内会に秘蔵され、いまは後代の長刀で儀式等が行われています。

また、長刀鉾の下部の破風には三条宗近が神剣を造る像が飾られています。

左:長刀鉾概略図

右:長刀鉾の三条宗近像

(ともに長刀鉾保存会資料より)

11.長刀鉾(模型)

長刀鉾の実物の1/18のスケールで、模型を展示しています。

スペースの問題で、上部と台座を分離して展示していますが、双方を繋げると全高1.2mになります。

祇園祭の巡行で先頭を行く実際の長刀鉾は全高22mに及び、その先端にもともとは(今は複製が使われている)粟田の刀工(宗近)が奉じた長刀があり、悪霊払いをしたのです。