いま「粟田焼」は忘れられつつありますが、かつては京都を代表する焼物でした。

当ギャラリーでは、粟田焼の興亡や特徴を解説するとともに、現代に粟田焼の火を繋いでいる唯一の陶工・安田浩人様の御協力を得て、粟田焼の実物を展示しています。

1.京焼の先駆け

京都の焼物(京焼)といえば現在は「清水焼」が有名ですが、かつては 「粟田焼」が先駆けとされていました。

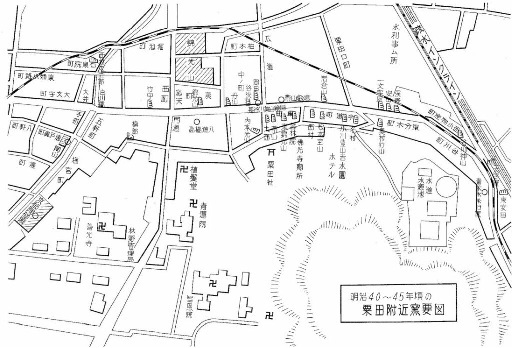

粟田焼は江戸時代以後に隆盛し、多くの「登り窯」が三条通の白川橋から蹴上にかけて築かれます(→下図)。

しかし、大正期には廃れてしまい、現在は唯一、安田浩人様がその火を繋がれています。

【京都陶磁器会館『京焼100年の歩み』】

2.登り窯

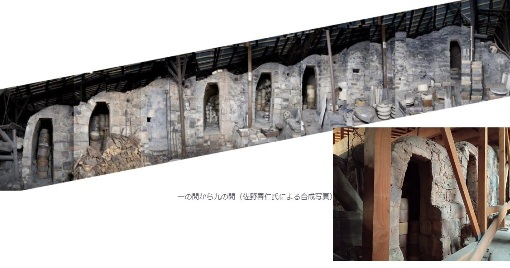

かつて粟田に多く築かれた「登り窯」とは、階段状に複数の窯を繋げる型式であり、一度に大量に陶器を焼くことが可能です。

大陸から伝わり、京都では粟田で初めて築かれました。

現在、粟田から「登り窯」は無くなりましたが、五条坂には粟田焼の安田家(解説①参照)が築いた全長10M超に及ぶ「元藤平窯」が現存します(下図参照)

3.青蓮院の庇護

江戸時代、青蓮院は粟田一帯(解説①参照)を領する広大な門跡寺院でした。洛中で栄えた「楽焼」よりも大型の「登り窯」(解説2.参照)という火器を扱うため、洛外の粟田は適地でした。また、茶器を欲する公家や武家、商家が多く出入りする「粟田御所」たる青蓮院門跡の庇護を受けて、その領内で製陶を行うことで、粟田焼はその「御用窯」として栄えていきます。

【青蓮院門跡】

4.伝統と特徴

粟田焼の特徴をよく聞かれますが、当時の流行の最先端を反映したために多種多様といえます。

敢えて典型的な様式を申すならば、付近の大日山等で採取した鉄分の少ない陶土を原料に、卵色に焼き上げた陶器となります。

これに絵付等を施していくことで、江戸時代には高級陶器として寺社や公家、武家に広く受容されました。

【鳳凰絵茶碗 安田浩人作】

5.近代の興亡

明治時代になると、東京遷都の煽りを受けて、公家や武家などの顧客を失った粟田焼は、大きな打撃を受けます。

そこで、薩摩焼の技法を取り入れて金彩を施した「超絶技巧」による細かな京都風デザインの「京薩摩」が、西欧の万国博覧会で好評を得たのを受けて、海外向けに大量に生産し売り出します。

しかし、大正期になると飽きられて衰退していきます。

【京都陶磁器合資会社製(安田家蔵)】

6.粟田五山

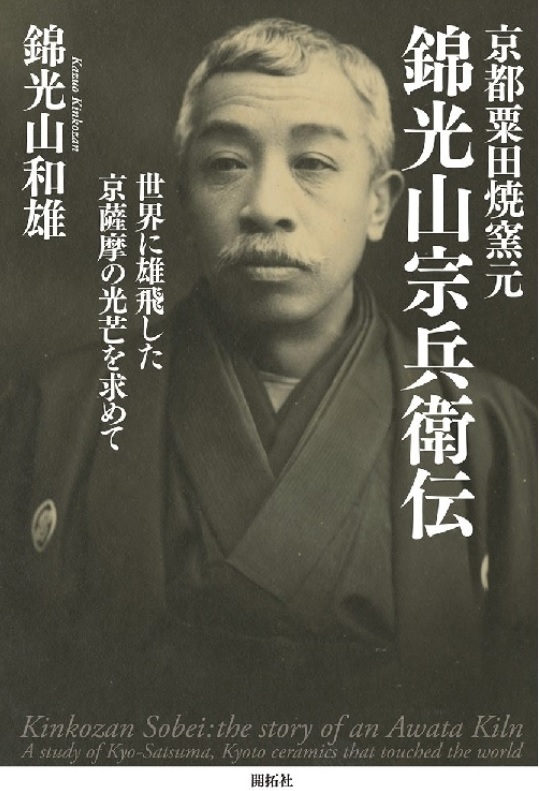

江戸期に有力な窯元は「粟田五山」と称されます。その一つの「錦光山」は幕府御用を務め、当ギャラリーの敷地からもその窯跡が出土しており、安田家(解説2.参照)もこの流れを汲みます。

錦光山は明治以後、粟田焼の復興に尽力し、「京薩摩」で名を馳せたほか、御子孫がその事績を著されています。

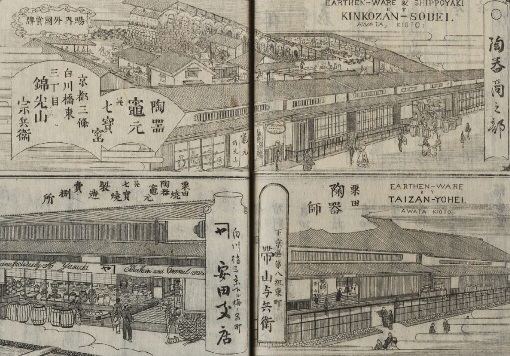

7.陶器商の様子

明治初期、京都の衣食住の店を紹介した銅板画集「都の魁」があります。

ここには粟田焼を扱った窯元が掲載されています。

「錦光山」(解説6.参照)は白川橋東で「登り窯」と商店を構えており、また同じく解説2.で紹介した安田家は、白川橋南側に陶器商を構えていた様子が、描写されています。

【『都の魁』明治16年。上段「錦光山」、下段左「安田商店」京都陶磁器合資会社製(安田家蔵)】

8.色絵と銹絵

解説4.にある陶器は「色絵」で、登り窯で焼いた後、絵を付けるので「上絵付」とも言います。

これに対して、絵を付けてから焼くことで、その絵を茶色や青色に発色させた器が「銹絵(サビエ)」で、「下絵付」とも言います。

銹絵も江戸時代に多く作られています。

【銹絵 菊桐絵 手付水差(安田浩人作)】

9.仁清と粟田焼

京焼で「色絵」(解説4.参照)を完成させたのは、江戸初期の野々村仁清です。

仁清は粟田で焼物を修業したとも伝えられ、その後に仁和寺前に移り窯を構えます。

仁清は優れた轆轤の扱いによる造形、大胆な構図による明るい絵画的な装飾の双方で高い評価を得ている名工です。

【金筋茶碗(野々村仁清) 野村美術館蔵】

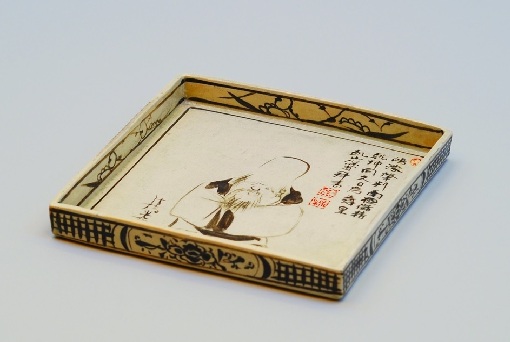

10.乾山と粟田焼

野々村仁清(解説9.参照)から本格的に製陶を学んだ尾形乾山は仁和寺近く(鳴滝)に窯を構えますが、洛中(御所南)に移ってからは粟田の窯を借りたとも言われています。

乾山の兄の尾形光琳の絵付に、乾山が器と書を加える兄弟合作の「詩画一体」が知られています。

【銹絵絵替角皿 詩:乾山 画:光琳 (藤田美術館蔵)】

11.木米と粟田焼

江戸後期の名工、青木木米は粟田に窯を構え、陶器のみならず磁器でも多くの作品を生みだします。

木米は祇園の茶屋の出でもあり、文人に好まれる作風と、精緻な文様をもって、青蓮院の御用陶工を務めます。

窯の音を耳で聞く手法をとって、聴覚を失い「聾米」とも号しました。

【左:青蓮院門前の木米を顕彰する石碑「粟田陶隠木米記念碑」 右:染付龍濤文提重/木米作(東京国立博物館蔵)】

12.保全と粟田焼

永樂保全は青木木米(解説11.参照)、仁阿弥道八と並び、江戸後期の名陶工とされます。

樂家と共に茶陶で知られる西村家の11 代目を継ぎ、紀州徳川家から永樂姓を賜ります。

粟田で修業し、洛中の本家(西村家)に戻りますが、本焼きは粟田に借窯します。革新かつ明るい作風で知られています。

【秋草絵茶碗/永楽保全作(野村美術館蔵) https://nomura-museum.or.jp/】

13.道八と粟田焼

仁阿弥道八は粟田焼の高橋道八の子で、青木木米(解説11.参照)と共に修業し、二代目高橋道八を継ぎ青蓮院御用、後に五条坂に移り出家名「仁阿弥」を称します。

磁器や写し物等、作風は多彩で、京風の雅びある作品も多く残します。

また紀伊、讃岐、薩摩などの各藩から招聘され、製陶の指導に赴いたことでも知られます。

【色絵桜楓文木瓜形鉢/仁阿弥道八作(東京国立博物館蔵)】

14.彌弌と粟田焼

楠部彌弌は粟田焼の復興に努めた「昭和の巨匠」です。

彌弌は粟田の作陶家に生まれ、多彩な作品をつくり、色土による彩りを帯びた独自の「彩埏」を編み出し、その優美な作風で知られます。

岡崎神宮道に石碑があり、旧粟田小に寄贈された作品を当ギャラリーに隣接する「東山ホテル東急」に展示しています。

左:黒釉牡丹唐草文花瓶/彌弌作(東山ホテル東急のロビーに展示)

右:彩埏「清晨」花瓶/彌弌作(京都国立近代美術館蔵)